数年ほど前から中国の環境規制により、国内で発生するプラスチックごみは行き場を失いかけています。

弊社は東京23区を中心とした廃棄物収集運搬及び処分リサイクル会社であり、年間数千トンもの廃棄物を適正に運搬・処分している会社です。

結論、廃プラスチックやプラスチックごみは廃棄物固形燃料であるRPFに変換するとメリットが多いとされています。

弊社でも、RPFの使い勝手の良さや環境への影響から、廃プラスチックやプラスチックごみはRPFへ変換することで処分しています。

この記事を読むことで、廃プラスチックの適正な処分の方法やRPFの特徴を知ることができます。

RPFは今後のエネルギー問題を考えるきっかけにもなるので、最後まで読んで頂き、日頃身近に接するプラスチックごみ問題を考えてみてください。

この記事に書かれている内容は以下の通りになります。

【RPFとは?】

「RPF」とは「Refuse derived paper and plastics densified Fuel」の略称であり、主に産業廃棄物のうち、マテリアルリサイクルが困難な古及び廃プラスチック類を主原料とした高品位の固形燃料です。

RPFは、石炭やコークス等、化石燃料の代替として、大手製紙会社、鉄鋼会社、石灰会社等の多くの産業で使用されています。

RPFとRDFの違い|廃棄物固形燃料化とは?

RPFとRDFは、両方とも同じくごみから作られる固形燃料ですが、以下のような違いがあります。

|

RPF |

RDF |

|

|

原材料の収集方法 |

民間企業が分別したものを引き取り |

自治体による収集 |

|

原材料 |

古紙・廃プラスチック |

分別がされていないので、生ごみや不燃物を含む |

|

含水量 |

少ない |

高い場合がある |

|

カロリー |

6,000~10,000kcal/kg |

3,000~4,000kcal/kg |

|

利用価値 |

高い |

RPFに比べると低い |

RPFとRDFの一番の違いは、燃料としての利用価値の高さです。

RPFは、古紙や廃プラスチックのみを原材料として作られており、焼却したときの熱量が多い特徴があります。古紙と廃プラスチックのみから作られているため含水量も少なく、プラスチックの割合を変えることで熱量を自由に変化させることも可能です。

一方で、RDFは生ごみや不燃物などを現在用に含むため、含水量が多かったり燃えにくかったりする場合があり、RPFに比べると熱量は半分ほどになります。

RPFの特徴と利用するメリット7選

RPFの特徴とメリットは以下の7つです。

- (1)品質が安定

- (2)熱量のコントロールが可能

- (3)高カロリー

- (4)ハンドリング性が良い

- (5)ボイラー等燃焼炉における排ガス対策が容易

- (6)他燃料に比較して経済性がある

- (7)環境に優しい

RPFには、品質の高さや環境への影響などいくつもの特徴があります。

RPFが優れているポイントと使用するメリットをそれぞれ詳しく解説するので、参考にしてください。

(1)品質が安定

RPFは、発生履歴が明らかな産業廃棄物や選別された一般廃棄物(分別基準適合物相当)を原料として使用しているため、品質が安定しています。

品質が安定しているため、一年を通して価格が変わりにくいうえにごみの焼却に役立ちます。

品質が安定している点はRPFのメリットでしょう。

(2)熱量のコントロールが可能

RPFは、古紙と廃プラスチックの配合比率を変更するだけで容易に熱量の変更が可能です。ボイラー等のスペックや必要な熱量に応じて柔軟に熱量を変更できるため、使い勝手が良い点もRPFの特徴です。

必要な熱量に応じて容易に熱量を変更できる点もRPFのメリットでしょう。

(3)高カロリー

RPFは、古紙や廃プラスチック類を原材料として作られます。

RPFは原料として廃プラスチックを使用しているため熱量が高く、石炭及びコークス並みで化石燃料の代替として使用可能です。

高カロリーで化石燃料の代替として利用可能な点もRPFのメリットでしょう。

(4)ハンドリング性が良い

RPFは固形で密度が高いため、コークス、粉炭等と同等の利便性を持ち、貯蔵特性及び輸送効率にも優れています。

そのため、広い地域に安定した供給が可能です。

長く使えたり、輸送効率に優れたりしている点もRPFのメリットでしょう。

(5)ボイラー等燃焼炉における排ガス対策が容易

RPFは品質が安定し、不純物の混入が少ないことも特徴です。

塩素ガス発生によるボイラーの腐食やダイオキシンの発生がほとんどありません。

また、硫黄ガスの発生も少なく、排ガス処理が容易なため、公害を引き起こしにくく排ガス処理にお金がかかりにくい傾向があります。

ボイラーなどの焼却炉にて、排ガス対策が簡単な点もRPFのメリットでしょう。

(6)他燃料に比較して経済性がある

RPFは価格が石炭の1/4~1/3という低価格な再生可能エネルギーです。

私たちが将来負担するであろう排出権購入の費用削減になるうえに、灰化率が石炭に比べ1/3以下となるため、灰処理費が削減可能です。

RPFを利用するためにかかる費用も将来私たちが支払わなければいけないであろう費用も抑えられるため、コスパに優れていると言って良いでしょう。

他の燃料に比べて経済的に優れている点もRPFのメリットでしょう。

(7)環境に優しい

RPFは、総合エネルギー効率の向上と化石燃料の削減により、CO2削減等の地球温暖化防止に寄与しています。

近年、日本を含む全世界で持続可能な開発を重視する動きがあり、地球温暖化を対策することが世間的にも評価されています。

RPFは古紙や廃プラスチックをリサイクルして作られるうえに環境への影響が少ないため、環境に優しいと評価されています。

古紙類や廃プラスチックのリサイクルに困っている方や弊社のRPFに興味がある方は、下記のお問い合わせボタンからお気軽にお問い合わせください。

RPFにご興味ある方は下記のバーナーをクリックし、詳しい情報をご覧ください。

RPFの料金相場は?

RPF自体は、石炭の半分ほどの価格で取引されています。

石炭の半分ほどの価格で取引されているにも関わらず、RPFの熱量は石炭と同程度なので、コスパに優れていると言えるでしょう。

2017年末に中国への廃プラスチックの輸出が禁止され、日本国内では廃プラスチック類が飽和しています。

原材料が供給過多の状態にあるため、RPFの価格は徐々に下落している傾向にあるため、RPFは今後より広く普及していくと考えられます。

【RPF成形機のタイプ】

(1)フラットダイス方式

たくさんの吐出穴が開いている金属製の加熱式円盤台座(ダイス)の上を同じく金属製の回転式ローラーにより材料を粉砕しながら下に押し込み、圧縮・押出成形するタイプ。比較的、小径。10~20mm。成形(加熱)温度は80~110℃。

(2)リングダイス方式

たくさんの吐出穴が開いている金属製の加熱式円筒の中で金属製のローラーを回転させ、材料を粉砕しながら外側に押し込み、圧縮・押出成形するタイプ。中径。15~25mm。成形(加熱)温度は100~150℃。

(3)スクリュー方式

先端にたくさんの吐出穴が開いている金属製の円筒(先端のダイス部分が加熱部分)の中に金属製のスクリューあり、回転しながら圧縮・押出成形するタイプ。大径。30~40mm。成形(加熱)温度は120~170℃。

※いずれも、RPF化する前に「破砕処理」を行います。

【弊社のRPF】

弊社のRPF成形機は、「フラットダイス方式」を採用しています。

フラットダイス方式メリット

低温(80~110℃)で加熱するため火災の危険性が少なく、また臭いの発生も少ないのが特徴です。

フラットダイス方式デメリット

低温加熱のために濡れている原料を投入してしまうと水分が蒸発し切れず固まり難くなってしまいます。

ダイスの上をローラーが転がる構造上、一度に大量の原料の投入ができないために製造能力が他の方式に比べて劣ってしまう点。とは言え、1日8時間稼働で5トン弱は製造可能なので問題はありません。

弊社のRPFになる原料の多くは、スーパーマーケットやオフィスビル、フィルム製造業からの綺麗なビニールや古紙とPETボトルのリサイクル処理の時に出るラベルがメインとなりますので、品質が安定しており販売先から高評価を受けております。

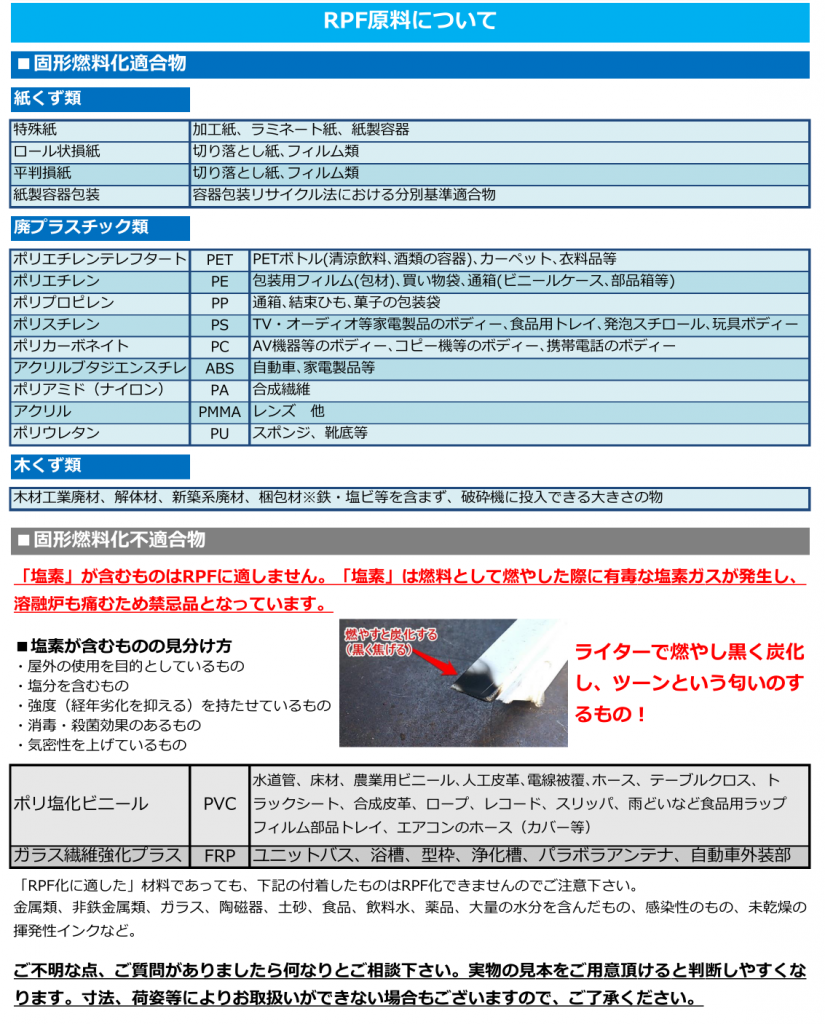

【RPF原料は何?】

RPFの原料は、主に以下の3つです。

- 古紙類

- 廃プラスチック類

- 木くず類

古紙類は、加工紙やラミネートなどの特殊紙を含んでいます。

また、廃プラスチック類はペットボトルやポリエチレンなど、家庭でもよく排出されるようなものから、アクリルブタジエンスチレンやポリアミドなど、事業所から排出されることが多いものまで幅広く原料にすることが可能です。

ただし、ポリ塩化ビニールとガラス繊維強化プラスチックはRPFの原料としては使用できません。

また、塩素が含まれているものは燃やした際に強力な毒素を排出します。

そのため、古紙類や廃プラスチック類でも塩素が含まれているものはRPFには適していないため、排出する際は注意が必要です。

ただし、古紙類であっても下記のようなものが付着しているものは原料として使うことはできません。

- 金属類

- 非鉄金属類

- ガラス

- 陶磁器

- 土砂

- 食品

- 飲料水

- 薬品

- 大量の水分を含んだもの

- 感染性のもの

- 未乾燥の揮発性インク

古紙類

RPFの原料として使用できる古紙類は主に下記のようなものがあります。

- 特殊紙

- ロール状損紙

- 平判損紙

- 紙製容器包装

特殊紙は、加工紙やラミネート紙、紙製容器などが含まれます。

また、紙製容器包装は「容器包装リサイクル法」における分別基準適合物が含まれます。

廃プラスチック類

RPFの原料として使用できる廃プラスチック類は主に下記のようなものがあります。

- ポリエチレンテレフタート

- ポリエチレン

- ポリプロピレン

- ポリスチレン

- ポリカーボネイト

- アクリルブタジエンスチレン

- ポリアミド(ナイロン)

- アクリル

- ポリウレタン

ペットボトルや衣類品などから家電製品に含まれているようなものまで、幅広い廃プラスチック類を原料にすることが可能です。

また、RPF中の廃プラスチック割合を変えることで、熱量を変化させることができます。

【RPFの大敵とは?】

RPFは固形燃料なので最終的には焼却し、何らかの形で熱利用することになります。その際、金属類やガラス、陶磁器といった「燃えないごみ」はもちろんですが、「塩化ビニール」(塩ビ:PV、V)が含まれているビニール、プラスチック類もRPFには大敵です。

塩化ビニールは、焼却すると「塩素ガス」を発生させます。この塩素ガスは金属を腐食させる力が強いため、熱交換器に使われる金属製の細管や焼却炉の壁面にダメージを与え、莫大な費用をかけて作られた設備の耐用年数を大幅に縮めてしまうのです。

このため、ビニールやプラスチック類の受入れの際には、事前に塩化ビニールが基準値以内かどうかの検査(「蛍光X線検査機」による)をするとともに、製造されたRPFについても定期的に検査をして、品質の保持を行っています。

もちろん、この検査は弊社だけが行っているのではなく、搬出先(ユーザー:製紙会社)でも独自に行っており、我々RPF製造を行っている処理業者から搬入されたRPFの品質管理に目を光らせています。

万が一、塩素分が基準値を超えるようなことがあった場合は、そのRPFを製造した処理業者に対して原因の究明と再発防止対策を講ずるようにとの要請が来ますので、我々処理業者は排出事業者から持ち込まれる原料に細心の注意を払っていなければなりません。

【RPF焼却された後は・・・?】

RPFは、石油や石炭等の自然エネルギーの枯渇を防止するとともに、Co2の発生を抑えるという優れた代替燃料としてお役に立っていますが、実はそこで終わりではありません。

燃やした後の「灰」は、セメントを製造する際に行われる「焼成」という工程で使用され、セメントを構成する材料として生まれ変わるのです。

すなわち、排出事業者が出したプラスチックやビニール、古紙、繊維くずは、1度RPFとして燃料となり、その次にセメントとなって、皆様の働いているビルや橋梁等としてこの先、数十年~1世紀近くもの間社会のお役に立ち続けるのです。

【RPFのJIS規格化】

皆様も「JIS」という言葉をどこかでお聞きになったことがあると思います。「JIS」とは、工業標準化法に基づき、日本工業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が制定した「日本工業規格」のことです。

例えば、皆様がお使いのスマートフォンの「イヤフォンのジャック」やパソコンの「USB」の規格、もっと身近なところではネジの規格やコンセントプラグの規格等、その規格がバラバラだと困る物を国内或いは国際的に標準化している規格です。

(サイズだけでなく、安全性も規格化されています。)

実は、RPFも「JIS規格化」されているのです。

2010年に、「廃プラスチック再商品化手法の緊急避難的・補完的措置として位置づけられているPRFの品質等級等を規定することによって、品位の安定をはかり、燃料としての信頼性を確立し、貴重な国産燃料資源として普及する基盤を整えるために制定されました。(Z7311:2010)

その品位の安定に必要なのが、同じJIS規格で定められた検査です。(引用規格)

検査は以下の項目があります。

・JIS Z 7302-1廃棄物固形化燃料 第1部:試験方法通則

ロットサイズ、サンプリング方法、試料調製方法の条件

・JIS Z 7302-2廃棄物固形化燃料 第2部:発熱量試験方法

高位発熱量(MJ/kg)を求めます。

・JIS Z 7302-3廃棄物固形化燃料 第3部:水分試験方法

質量分率(%)を求めます。

・JIS Z 7302-4廃棄物固形化燃料 第4部:灰分試験方法

質量分率(%)を求めます。

・JIS Z 7302-6廃棄物固形化燃料 第6部:全塩素分試験方法

質量分率(%)を求めます。

これらの厳格な検査によりRPFの品種及び等級が決められ、その品質に応じたユーザーに使用されているのです。

【RPFの品質】

RPFの品質には下記の4つの等級があります。

- 種 RPF-coke 等級 –

- 品種 RPF 等級 A

- 品種 RPF 等級 B

- 品種 RPF 等級 C

等級は水分や灰分の割合によって変わり、高位発熱量も変わってきます。

等級は「RPF-coke」がもっとも高く、その次に「等級A」、もっとも下が「等級C」と続きます。

弊社は等級A以上のものしか製造しておらず、高い品質のRPFを供給可能です。

品種 RPF-coke 等級 –

高位発熱量(MJ/kg) 33以上

水分 質量分率(%) 3以下

灰分 質量分率(%) 5以下

全塩素分 質量分率(%) 0.6以下

品種 RPF 等級 A

高位発熱量(MJ/kg) 25以上

水分 質量分率(%) 5以下

灰分 質量分率(%) 10以下

全塩素分 質量分率(%) 0.3以下

品種 RPF 等級 B

高位発熱量(MJ/kg) 25以上

水分 質量分率(%) 5以下

灰分 質量分率(%) 10以下

全塩素分 質量分率(%) 0.3を超え0.6以下

品種 RPF 等級 C

高位発熱量(MJ/kg) 25以上

水分 質量分率(%) 5以下

灰分 質量分率(%) 10以下

全塩素分 質量分率(%) 0.6を超え2.0以下

【RPFの未来予測】

RPFは、非常に優れた代替燃料であることはご説明してきましたが、地球温暖化のことを考えると「火力発電」「火力のよる熱利用」はないに越したことはありません。

風力、波力、水力、地熱等の再生可能エネルギーインフラの普及、また、日本を含めた先進国ではガソリン車やディーゼル車からの脱却が叫ばれている昨今、RPFの使用も「火力云々」の一部として本来は歓迎されるべきものではないかも知れません。

しかし、全ての「火力系」施設を止める弊害もあるのです。例えば、「電力の安定供給」の観点からすると再生可能エネルギーのほとんどが自然現象由来のものである以上、天候等により発電ができない日が発生する可能性が考えられます。現代社会において、電力の安定供給は絶対に欠かせないものとなっているだけでなく、開発途上国の近代化、電気自動車等の普及に伴う電力の必要性・依存度が益々高まってくることを考えると再生可能エネルギーを補うためにも一部では存在し続けなければなりません。

別の視点からみれば、プラスチックやビニールといった石油由来の樹脂も私達の生活から排除することは不可能です。とある学者曰く「地球上の生物と水以外は全てプラスチックで代用できる。」とか・・・。そう言われて周囲を見渡してみると、我々の生活はプラスチックとビニールでできていると言っても過言ではないことに愕然とします。何とか、その使用量を削減できたとしてもプラスチック類の使用が無くなることはない以上は廃棄されるプラスチック類が無くなることもありません。

過去、これらは破砕し湾岸地域の埋め立てや山の中への埋め立て処分が主流でしたが、湾岸地域の拡張が頭打ちとなり、山中への埋め立ても環境問題・その他の理由で限界に達しつつあります。

こういった矛盾や葛藤は、消費・エネルギー問題と切っても切り離せられない課題であり、産業革命以降に人類が享受してきた「便利さ」「万能性」の裏返しとして、今まさに我々に突き付けられている喫緊の課題なのです。

さて、今後の私達は、石油等の化石燃料や石油加工製品からの脱却を行いつつも、安定性や衛生面、利便性を考慮していかなければなりません。一方で、極力発生を抑えつつも発生する再生できないプラスチックや古紙類を、ただ廃棄するのではなく有効利用することが真の意味での「物を大切にする」ということではないでしょうか。

再生可能エネルギーを補完するものとして、採掘した石油や石炭等を燃やすのではなく、廃棄せざるを得ないプラスチックや古紙類を燃やして利用するRPFはCo2の発生を30%近く抑制でき、焼却灰もセメントとして再利用できることを考えると、まだまだ知名度は低いものの「RPFの未来」は明るいのではないかと思います。

【RPF今後の課題とは?】

地球温暖化に対する国際的な条約である「京都議定書」(国連気候変動枠組条約第3回締約国会議:COP3)が採択された1997年以降、大手の企業や工場では温室効果ガスの排出量削減を目標に様々な取り組みがなされており、RPFの使用もその一環として有力候補の一つでした。

しかし、RPFの熱利用においては専用の巨大かつ複雑な構造の焼却炉が必要であり、これを用意するには相応の経済力と用地の確保等といった問題を解決しなければならず、また現在では「JIS規格」されたとは言え原料の発生源が廃棄物由来のために品質の不安定さが 拭い切れないために、思ったほどの稼働数にはなっていません。

せっかく優れた特徴のRPFであっても、その使用のハードルが高ければ利用の裾野は広がらず、裾野が広がらなければ知名度が上がらず、知名度が上がらなければ利用されないという悪循環によって「頭打ち」の感があります。今後、このRPFの利用を高めることは、環境問題解決の一助になるのではないかと信じているのですが・・・。

例えば、中小企業や病院、公共施設の自家発電機、温水プールや植物園、寒冷地における融雪装置、銭湯、ビニールハウスの熱源等々に利用されるようになればもっと需要が高まり、ただ単に埋め立て処分や焼却処分をするよりも地球環境に優しいのではないかと考えます。

ポイントは小型・安価で、塩素に強く、構造が単純かつ安全性が高いという点で、こういった装置ができ、前述の「JIS規格化」に合致したRPFが購入できるようになると上手くいけばホームセンター等で20㎏の袋でRPFが売られ、その袋ごと機械に入れてスイッチを押せばOKという時代が来るかも知れません。

「地球印 環境に優しいRPF燃料(Co2の発生3割カット) 20㎏入り 1,980円」なんてキャッチコピーで売られていたら、是非とも灯油の代わりに購入して頂けたら嬉しいと感じるのは私だけでしょうか。

【RPF工場見学】

このブログをご覧の産業廃棄物処理業者の皆様、弊社のRPFにご興味が御座いましたらお気軽に工場見学のお申込みをお願い致します。

もちろん、排出事業者様のご同伴も大歓迎です。

また、弊社のホームページでは、RPFの他にも発泡スチロール、PETボトルのリサイクル工程も動画でご覧頂けますので、是非そちらもご覧頂ければ幸いです。

まとめ

RPFは古紙類や廃プラスチックを原材料とする、産業物固形燃料です。

古紙類や廃プラスチックをリサイクルして作るため、製造すること自体も低価格のため、総じて経済効果が高いとされています。

また、RPFは石炭と同程度の熱量を生み出しますが、石炭の約半分の価格で購入することが可能です。

弊社では、ただリサイクルするだけではなく等級A以上のRPFのみを製造しているため、ただ環境に良いだけではなく使い勝手にも優れています。

古紙類や廃プラスチックのリサイクルに困っている方や弊社のRPFに興味がある方は、下記のお問い合わせボタンからお気軽にお問い合わせください。

RPFにご興味ある方は下記のバーナーをクリックし、詳しい情報をご覧ください。