家庭ごみに紛れたリチウムイオン電池の分別ミスが、いま収集車や清掃工場の火災・停止を相次いで引き起こしています。環境省の直近の調査結果によると、2022年度だけで13,111件(うち発煙・発火は6,423件)、被害額は約2億8,600万円(2021年度)。それでも誤投入は減らず、一体型製品の増加と「電池入り」の認知不足が現場のリスクを押し上げています。

こうした状況を踏まえ、2026年4月からはモバイルバッテリー・携帯電話・加熱式たばこが「指定再資源化製品」となり、メーカー等に回収・リサイクル義務が課される見通しです。

しかし制度だけでは火災は止まりません。鍵は、私たち一人ひとりの正しい分別と排出行動です。

本記事では、

現場視点でわかりやすく解説します。

まずは今日から、「外す→端子を絶縁→店頭/自治体の専用回収へ」。この小さな一手が、大きな火災を防ぎます。

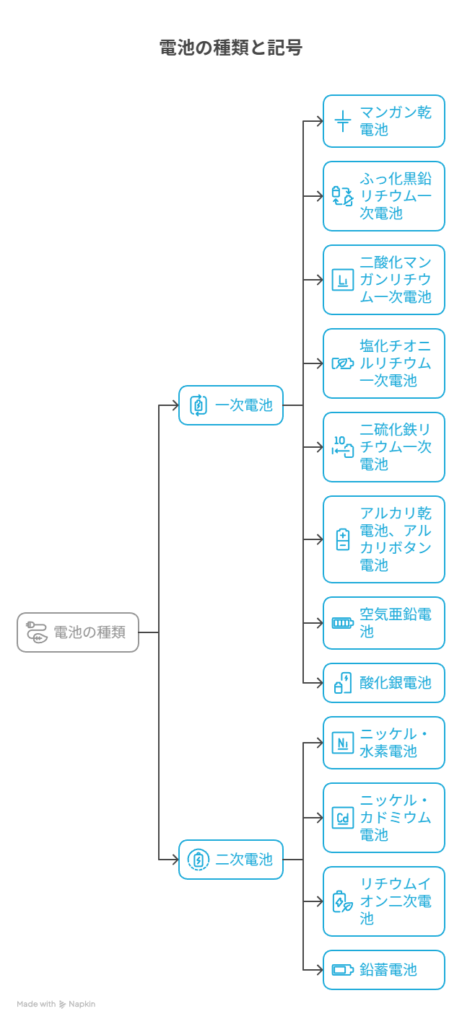

電池のきほん(一次電池/二次電池)

電池は大きく、使い切りの「一次電池」と、充電して繰り返し使える「二次電池」に分かれます。

- 一次電池にはアルカリ乾電池やコイン形リチウム電池(CR)

- 二次電池にはリチウムイオン電池(Li-ion)、ニッケル水素電池(Ni-MH)、ニカド電池、鉛蓄電池

用途に応じて同じ系統でも形状・構造が異なる点を押さえておくと、適切な取り扱い・廃棄の判断がしやすくなります。

リチウムイオン電池とは?なぜ危険なのか

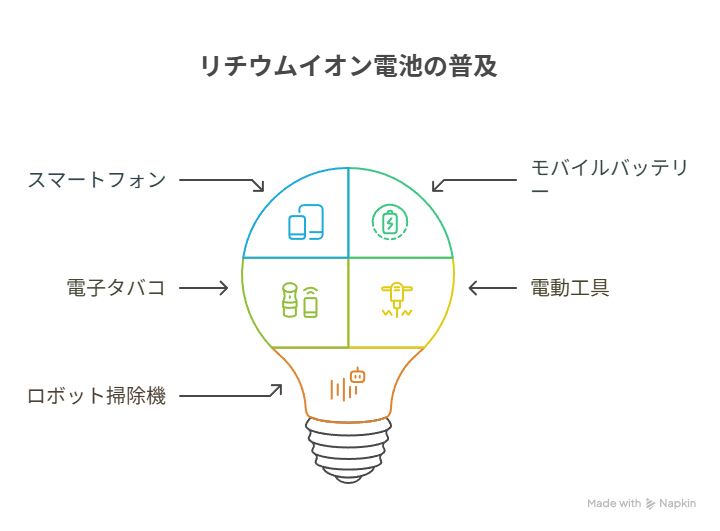

スマホ、モバイルバッテリー、電子タバコ、電動工具、ロボット掃除機、身の回りの多くが二次電池(充電式)であるリチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵しています。

Li-ionは「高エネルギーを小さな容積に詰め込める」反面、誤使用・損傷・不適切な廃棄で“熱暴走”に至る特性があります。セルは、正極/負極/電解液/セパレーター(絶縁膜)で構成され、セパレーターが損傷すると内部短絡→急激発熱→電解液分解→発煙・発火へと連鎖します。

近年は分解不能な一体型製品が増え、ユーザーが電池を取り外せないまま「不燃ごみ」へ誤投入されるケースが目立ちます。

収集車の圧縮や破砕工程で物理変形が起きると、端子や箔が接触して短絡しやすく、ごみピット・破砕施設・焼却施設の火災につながります。

実際に起きた発火・発煙事例(公共交通)

電車内

東海道新幹線「のぞみ」(2025年8月):座席ポケットのモバイルバッテリーから発火。運転継続も安全確保で一部移動対応。朝日新聞

上越新幹線「とき300号」(2025年8月28日):モバイルバッテリーが発煙、乗客が軽傷。朝日新聞

航空機内

日本の新ルール(2025年7月8日~):国交省要請により、モバイルバッテリーを座席上の収納棚(オーバーヘッドビン)に入れない、充電は常に目視できる場所でが統一運用に。JALも同趣旨で告知。

国土交通省モバイルバッテリーを収納棚に入れないで!~7月8日から機内での取扱いが変わります~

海外でも“見える場所で”の運用が強化。例えば米サウスウエストはバッグ内・頭上棚での使用禁止(可視化要件)を導入。

近々の事故事例(関東近郊)──“廃棄物処理施設停止”がもたらす現実

自治体の一般廃棄物処理現場で、小型リチウム蓄電池起因の発煙・発火は2022年度だけで13,111件(うち発煙・発火は6,423件)、被害額は約2億8,600万円(2021年度)と推計されています。

川口市|朝日環境センター(焼却停止→段階復旧へ)

- 発生:2025年1月3日、ごみピットで出火。市は当面の受入停止を告知。

- 原因:不明。ただし市は「可能性としてリチウムイオン電池やオイル付着布の自然発火」を言及。

- 影響:焼却停止により外部委託。復旧・委託費の総額は約67.4億円と報道。

- 復旧:2025年10月1日から一部焼却再開(140t/日)へ前倒し。

蕨市・戸田市|蕨戸田衛生センター(焼却・粗大ごみ施設 停止)

- 発生:2025年7月12日 正午頃、粗大ごみ処理施設 地下1階で火災。7月13日 11時鎮火。

- 原因:消防の実況見分結果は「不明」(組合・市発表)。

- 収集影響:7/14〜16 全品目の収集を一時停止し、その後再開。

- 広域委託:2025年8月4日から東京二十三区清掃一部事務組合へ可燃ごみの処理委託を開始(当面の間、1日70t程度)。

東京都|中防処理施設(23区唯一の粗大ごみ破砕施設 火災)

- 発生:2023年11月、粗大ごみ破砕処理施設で火災。組合は二次電池付き製品の分別強化と現場対策の動画・資料を公開。

茨城県(守谷・取手・つくばみらい・坂東)|常総環境センター(不燃系ライン 火災)

- 発生:2024年12月9日、資源化(不燃)施設の搬送コンベア付近で火災。自治体は処理能力低下と減量・分別徹底を周知。

- 原因・費用:不燃ごみへのリチウム電池混入が原因と推定、復旧費は少なくとも約40億円との試算を公表(広域組合説明を毎日新聞が報道)。

事故の“共通パターン”

- 混入した二次電池が破砕・圧縮で短絡 → 熱暴走 → 発煙・出火。分別の破綻が直接トラブルに接続。

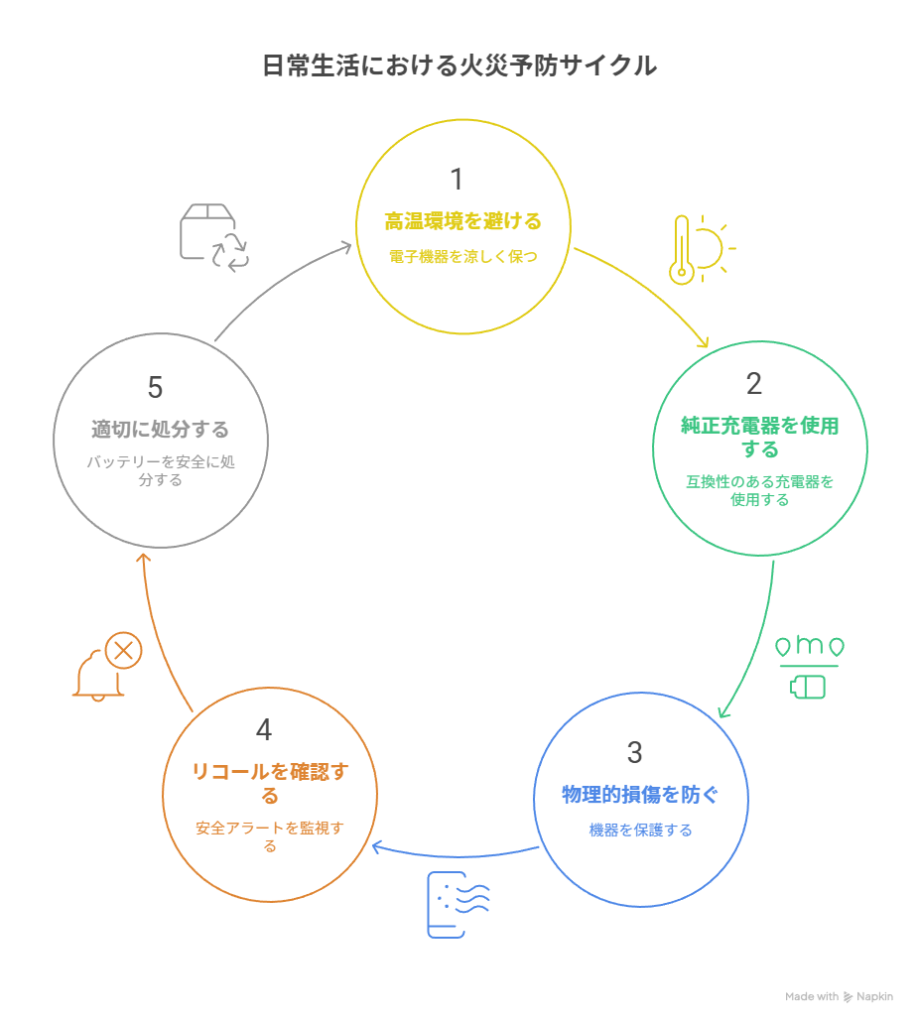

日常生活で「火種」を作らない5つの行動

日常生活において電子機器やバッテリーなどが発火源となる「火種」を作らないために、生活者が注意すべき5つの行動について解説します。これらの行動を実践することで、事故を未然に防ぎ、安全な生活を送ることができます。

1. 高温環境に放置しない

電子機器やバッテリーは、高温環境に非常に弱い性質を持っています。特に、以下の場所での放置は絶対に避けてくださ

- 車内: 夏場の車内は想像以上に高温になります。ダッシュボードやシートの上など、直射日光が当たる場所は特に危険です。短時間であっても、電子機器やバッテリーを車内に放置することは避けましょう。

- 直射日光: 窓際や屋外など、直射日光が当たる場所に電子機器やバッテリーを放置すると、内部温度が急激に上昇し、発火や爆発の危険性があります。

- 布団の中: 寝ている間にスマートフォンなどを充電する際、布団の中に放置すると、熱がこもりやすく、非常に危険です。充電中は、風通しの良い場所に置くようにしましょう。

これらの場所では、電子機器やバッテリーの温度が異常に上昇し、内部の化学反応が促進されることで、発火や爆発のリスクが高まります。

2. 充電は純正・適合品で、寝ている間の充電や可燃物近くは避ける

充電器やケーブルは、電子機器やバッテリーの性能に合わせて設計されています。以下の点に注意して、安全な充電を心がけましょう。

- 純正品・適合品の使用: 充電器やケーブルは、必ず純正品またはメーカーが推奨する適合品を使用してください。安価な互換品は、品質が保証されておらず、過充電や電圧異常を引き起こし、発火の原因となることがあります。

- 寝ている間の充電を避ける: 寝ている間に充電すると、万が一発火した場合に、発見が遅れる可能性があります。充電中は、目の届く場所に置き、異常がないか確認するようにしましょう。

- 可燃物の近くでの充電を避ける: 布団やカーテンなど、可燃物の近くで充電すると、万が一発火した場合に、火災に繋がる可能性があります。充電中は、周囲に可燃物がないことを確認しましょう。

これらの注意点を守ることで、充電中の事故を未然に防ぐことができます。

3. 物理的な圧迫・衝撃を避ける

電子機器やバッテリーは、物理的な圧迫や衝撃に弱い性質を持っています。以下の点に注意して、丁寧に扱いましょう。

- バッグの底に重ねて入れない: バッグの中に電子機器やバッテリーを重ねて入れると、圧迫され、内部が損傷する可能性があります。特に、スマートフォンやモバイルバッテリーは、他の荷物と分けて収納するようにしましょう。

- 座圧を避ける: ズボンのポケットにスマートフォンなどを入れたまま座ると、圧迫され、内部が損傷する可能性があります。座る際は、スマートフォンなどをポケットから出すようにしましょう。

- 落下を避ける: 電子機器やバッテリーを落下させると、内部が損傷し、発火の原因となることがあります。高い場所から落下させないように注意し、万が一落下させてしまった場合は、外観に異常がなくても、念のためメーカーに点検を依頼しましょう。

これらの注意点を守ることで、物理的な圧迫や衝撃による事故を未然に防ぐことができます。

4. リコール確認

メーカーは、製品の欠陥が判明した場合、リコールを実施することがあります。以下の手順で、リコール情報を確認し、該当する場合は使用を停止し、交換手続きを行いましょう。

- 型番で検索: メーカーのウェブサイトやニュースサイトなどで、製品の型番を入力して検索し、リコール情報がないか確認します。

- 該当する場合は使用停止: リコール情報に該当する場合は、直ちに使用を停止し、メーカーの指示に従って交換手続きを行ってください。

リコール情報は、製品の安全性を確保するために非常に重要です。定期的に確認し、安全な製品を使用するように心がけましょう。

5. 外す・絶縁して適切に捨てる

不要になった電子機器やバッテリーを捨てる際は、以下の点に注意して、適切に処分しましょう。

- 外す: 可能な限り、電子機器からバッテリーを取り外してください。

- 絶縁: バッテリーの端子部分にテープを貼り、絶縁してください。これにより、ショートによる発火を防ぐことができます。

- 協力店/自治体の回収へ: 電子機器やバッテリーは、一般ごみとして捨てずに、協力店や自治体の回収に出してください。混ぜて捨てると、処理施設で火災が発生する原因となります。

これらの注意点を守ることで、廃棄時の事故を防ぎ、環境保護にも貢献することができます。

これらの5つの行動を実践することで、日常生活における「火種」を減らし、安全で安心な生活を送ることができます。日頃から意識して行動するように心がけましょう。

2026年4月スタート「回収・リサイクル義務化」の要点

政府は、モバイルバッテリー・携帯電話・加熱式たばこを新たに「指定再資源化製品」に位置づけ、2026年4月施行で回収とリサイクルの実施を事業者に義務化します。

背景には、自治体及び廃棄物収集・処分現場で小型リチウム電池による火災が多発し、安全確保と資源循環を両立させる必要性が急務だからです。

施行スケジュール

パブコメ→政令公布(想定:2025年10月)→2026年4月施行という流れです。

適用対象(規模要件)

年間の生産または販売台数が、

のいずれかに該当する事業者。義務の履行が不十分な場合は「勧告・命令」の対象となります。

制度の狙い

実務影響として、メーカー・販売事業者は以下の準備が急務になります。

- 回収拠点の整備(店頭ボックス、宅配回収、自治体連携)

- 安全保管・輸送手順の標準化(耐火容器・絶縁・誤混入防止)

- 再資源化ルートの確保(適正なリサイクラー選定と処理証跡の管理)

- ユーザー周知(識別マーク表示・排出方法の明記)

家電・通信・たばこ各分野で既存スキームはあるものの、横ばいの回収実績と認知不足がボトルネックで、制度開始までに告知・導線設計を強化する必要があります。

生活者側の行動はシンプルです。

混ぜて捨てない→端子をテープで絶縁→店頭・自治体の専用回収へ。

制度の本格稼働で「正しい出し方」が標準化され、処理現場の火災リスク低減と資源循環の加速が期待されます。

現行スキームとボトルネック

日本では製品別・業界別の回収スキームがすでに動いています。

- 充電式電池そのものはJBRCが全国の協力店・事業者・自治体網で回収し、リサイクラーで選別・解体・熱処理等を行います。

- 携帯電話端末は通信・家電流通を活用するMRNが本体・バッテリー・充電器まで回収します。

- 加熱式たばこデバイスは業界団体が流通網を生かした独自回収を実施します。

家電分野では、識別マーク表示・取り外しやすい設計・排出方法の周知が広がりつつあります。

生活・業務の「あらゆるモノ」にLi-ionが入っている

いまやリチウムイオン電池は、スマホ・携帯・タブレット・ノートPC・モバイルバッテリーはもちろん、電動自転車・キックボード・電動工具・コードレス掃除機・調理家電・園芸機器、デジカメ・ドローン・玩具・ゲーム機・ウェアラブル、電子タバコ、ポータブル扇風機・ヒーター・LED照明、見守り/IoT機器・ルーター、UPS・ポータブル電源、さらには医療/介護・業務用機器にまで搭載されている。多くは内蔵(一体型)で、見た目では電池が入っていると気づきにくい。結果として、「家電ごみ」「不燃ごみ」へ誤投入され、収集車の圧縮や破砕工程で短絡→発煙・発火が起きやすい。家庭由来だけでなくオフィス・店舗・施設からの排出(事業系)でも同様の混入が発生するため、排出段階での見分け・取り外し・絶縁・専用回収が鍵になります。

現行スキームの要点

MRN(携帯):全国の携帯ショップ・家電量販店で端末・バッテリー・充電器を受け付け、破砕・選別・精錬で資源回収。

加熱式たばこ:販売店の受け入れと業界物流を活用し、機器を分解せず一体処理で再資源化。

家電業界:電池識別マーク表示、ユーザーが工具なしで外せる設計の拡充、排出方法の周知を推進。

それでも回収率が伸びない“3つのボトルネック”

②広域回収の許可障壁:自治体をまたぐ回収・輸送の許認可が複雑で、スキームが組みにくい。

③一体型製品の増加×認知不足:電池が見えない/外せない製品が増え、「電池入り」の自覚が低いまま誤排出が続く。

何を変えるべきか(実務アクション)

よくある疑問(FAQ)

Q1. 家で要らなくなったモバイルバッテリーは、何ごみに出せばいい?

Q2. バッテリーが「膨らんだ/熱い/焦げ臭い」。どうすれば?

Q3. 電車や飛行機で発煙したら、乗客はどう行動すべき?

令和7年4月15日通知:リチウムイオン蓄電池の適正処理方針の要点

令和7年4月15日付の環境省通知「市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策」は、庭から排出されるリチウム蓄電池等による火災が頻発する現状を受け以下を求めています。

方針の趣旨は、回収体制の整備と安全対策の標準化により地域の停止リスクを最小化する点にあります。以下、東京23区の具体的な出し方・窓口を早見表で整理します。

東京23区|一般消費者向け・捨て方早見表(要点)

| 区 | 要点 | サイト |

| 千代田区 | 月2回の「燃やさないごみ(危険ごみ類)」の日に、別袋で「キケン」と明記し、絶縁して排出。膨張・破損した場合は清掃事務所に相談が必要です。 | 千代田区公式サイト |

| 中央区 | 基本はJBRC協力店へ。コイン型リチウムは不燃ごみ日に別袋。ボタン電池は電池工業会ルート。必ず絶縁。 | 中央区公式サイト |

| 港区 | 2025/9〜不燃ごみの日に収集(別袋・絶縁)。店頭回収も併用可。 | 港区公式サイト |

| 新宿区 | 2025/4〜資源の日(週1)に集積所で回収。従来のJBRC店頭も可。 | 新宿区公式サイト |

| 文京区 | 区窓口で回収(JBRC対象分+膨張・破損等も家庭分は受入)。通常はJBRCボックス利用案内。 | 文京区公式サイト |

| 台東区 | 区では回収不可。JBRC協力店へ。 | 台東区公式サイト |

| 墨田区 | 区役所等拠点ボックス多数で回収(小型家電/電池)。基本は協力店・拠点回収を利用。 | 墨田区公式サイト |

| 江東区 | 不燃ごみの日に集積所へモバイルバッテリーは「燃やさないごみ」として集積所に出せますが(絶縁必須)、膨張・破損・水濡れしたものは区の回収やボックス回収不可の場合があるため、JBRC協力店または清掃事務所等に確認が必要です。 | 江東区公式サイト |

| 品川区 | 2024/9〜「陶器・ガラス・金属ごみ」の日に各戸収集が開始され、窓口・拠点回収も継続しています。膨張したモバイルバッテリーも収集対象です。 | 品川区公式サイト |

| 目黒区 | 区内10か所の回収ボックスで受入。(リチウム・モバイルバッテリー等/絶縁必須) | 目黒区公式サイト |

| 大田区 | 基本JBRC協力店へ。電池を外した30cm以下小型家電は不燃ごみ。小型家電回収ボックスもあり。 | 大田区公式サイト |

| 世田谷区 | 2025/10〜不燃ごみで収集(それ以前は店頭案内)。詳細は最新ページを参照。 | 世田谷区公式サイト |

| 渋谷区 | 区では回収不可。JBRC協力店へ。破損・変形・膨張している場合や協力店で断られた場合は、渋谷区清掃事務所で預かることができます。 | 渋谷区公式サイト |

| 中野区 | 区役所・リサイクル展示室の窓口回収あり。事業系は不可。 | 中野区公式サイト |

| 杉並区 | 区では回収不可。JBRC協力店へ。 | 杉並区公式サイト |

| 豊島区 | 区では回収不可。JBRC協力店へモバイルバッテリーは分解しない。 | |

| 北区 | 区では回収不可。JBRC協力店へ(絶縁必須)。 | 北区市公式サイト |

| 板橋区 | 区では回収不可。JBRC協力店へ。 | 板橋区公式サイト |

| 練馬区 | リチウムイオン電池を含む製品は不燃ごみの日に別袋で収集しています。膨張したものも不燃ごみで排出できますが、不安な場合は清掃事務所に相談・持ち込みが可能です。 | 練馬区公式サイト |

| 荒川区 | 区では回収不可。JBRC協力店へ。また、コイン型リチウム電池(BR/CR)は燃やさないごみです。 | 荒川区公式サイト |

| 足立区 | 区では回収不可。JBRC協力店へ。協力店で断られた膨張・破損等は清掃事務所で回収。 | 足立区公式サイト |

| 葛飾区 | 小型充電式電池はJBRC協力店(店頭回収)でのリサイクルが基本です。リサイクルマークの無いものや膨張・破損したものは「燃やさないごみ」ではなく清掃事務所に相談が必要。 | 葛飾区公式サイト |

| 江戸川区 | 区では回収不可。JBRC協力店へ。非会員メーカーの電池や膨張・変形したものは、清掃事務所または清掃課窓口で回収しています。 | 江戸川区公式サイト |

迷ったらここを見る

- JBRC 協力店検索(全国):最寄りの店頭回収を検索。

- 東京都:混ぜて捨てちゃダメ!(都の電池啓発)東京環境局

まとめ|“混ぜない・見せない・燃やさない”で、今日から変えよう

リチウムイオン電池の分別ミスは、いまこの瞬間も収集車や清掃工場の火災・停止を招いています。2022年度だけで13,111件(うち発煙・発火は6,423件)、被害額は約2億8,600万円(2021年度)。

2026年4月からはモバイルバッテリー等の回収・リサイクルが義務化されますが、制度だけでは現場は守れません。

あなたが変えるべき行動は3つです!

一体型や膨張品は“迷ったら持ち込む前に相談”が原則。家庭も職場も、分別表示と回収導線を“仕組み”にすることで、火災・長期停止・巨額の復旧費を未然に断てます。今日の1個を正しく出す行動が、街の安全と資源循環を守ります。

よろしくお願いします。

お問い合わせ・法人様向け廃棄相談も受付中

✅事業ごみ(法人) 廃棄物処理(収集・処分)のご相談

✅社内研修用の啓発資料提供

✅工場見学・SNSコラボのご希望もお気軽に!

📍所在地:東京都足立区入谷8-3-8(本社及びリサイクル工場)

関連記事

モバイルバッテリー起因のトラブルを、原因→対策→正しい捨て方まで整理。 本記事の「分別・絶縁・専用回収」とあわせて読めば、日常のリスク低減に直結します。